彦根市社会福祉協議会でボラカフェの運営を担当され、2024年3月で退職してからは「てへぺろ社会科実験室」を主宰されている沼波洋子さん。哲学対話の場を作ったり、まつりを計画したり、人と人をつなげることで、彦根を中心としたまちづくりに活躍されています。後編では、彦根市社会福祉協議会で開催していた「ボラカフェ」の取り組み、そして「てへぺろ社会科実験室」を立ち上げて、今、目指していることをお聞きしました。(前編はこちら)

(2024年8月6日・てへぺろ社会科実験室にて)

課題に気がつき、解決策を考える瞬間が一番大事

>前編では、沼波さんの原点となった宿場まつりの取り組みや、子育てサークルの活動についてお話を伺いました。彦根市社会福祉協議会に入られたのはいつごろですか?

5年間働いて今年の春に退職したので、2019年の春ですね。社協で働いたことで、世の中で「福祉」といわれるものが、どういう仕組みで成り立っているのか、自分の中の解像度が上がりました。それまで私がやっていた福祉は、ある意味、「ふつうの暮らしの中の幸せ」を考えることでしたが、「ふつう」は一つではないことや、その「ふつう」にも色々な「ふつう」があることを学びました。知らなかった世界に触れて、衝撃の連続でしたね。

>沼波さんは「ボラカフェ」を担当されていましたが、具体的にはどんな活動でしたか?

社協には「何か困りごとを抱えた方のお金や生活をサポートします」という受け皿が求められていますが、私がやろうとしていたことは、ボランティアの切り口から、受け皿そのものの大きさや考え方を広げようという試みです。支援する中で「お金があれば解決するわけではないですよ」「もっと人とつながることも大事ですよ」ボランティア活動を通して人とつながるよう社会参加をサポートするというアプローチが必要な場面があります。振り返ると、受け皿をちょっとだけ大きく広げたという感覚です。

>ボラカフェの取り組みを、詳しく教えていただけますか?

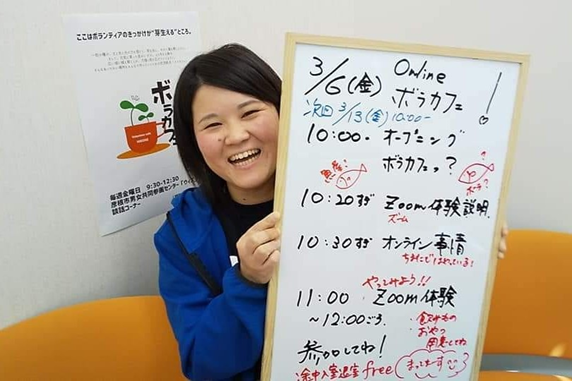

ボラカフェは「中間支援」です。私が作ったロゴで説明すると、まずカップの中に小さな双葉の芽が出ていますよね。小さな芽が育ち、双葉が出るまでは、ボラカフェで支援します。その後は、自分のフィールドに移って大きく育ってくださいね、という思いを込めています。対象は障害のある人とか、高齢者とか関係なく、彦根に関わる人だったら誰でもOK。これまでにボラカフェに立ち寄ってくださった様々な人たちと「何がやりたい?」「どこに課題を感じてる?」ということを、とことん話し合いました。例えば、病気の治療を経験した人が、本当につらかったことを話す機会があったとします。「あのときこういう場所があったらよかったなぁ」「あんな人と出会えていたらよかったのに…」。あの時の自分を助けたいから、そういう場所を作りたい。自発的に行動を起こそうとするボランティアって、めちゃくちゃ大きい福祉なんです。課題に気がつくこと、当事者である自分自身が改善するために行動を起こしたいと思うこと、この最初の芽が出る瞬間が一番大事だと思います。

>社協での取り組みの中にも、沼波さんらしいアプローチが感じられますね。

「この人が本当にやりたいことはなんだろう?」と考えて、応援して育てることが私の役割でした。社協に相談に来る人は、だいたい、芽は出ている状態で、課題を実感されていることが多いので、それを引き出しながら企画をいっしょに考えることで、自発的な気持ちを具体的な行動につなぐサポートをしていました。

哲学対話で、固定された関係性に風穴が空く

>今年の春、社協を退職して「てへぺろ社会科実験室」を立ち上げられました。どんな活動をされているのでしょうか?

やろうとしていることは、ボラカフェと似ていると思います。ボラカフェでは「ボランティア」というくくりがあったのですが、それがなくなって、自由になりました。私は、多分、コーディネーター気質なんです。コーディネーター気質の人って、まちのいろいろなところに存在していて、例えば、この町並みをどう保存しようとか、あの人に相談したら面白くなりそうとか、地域のいろんな資源を活用してどう活性化に役立てようとか考えているような人のこと。社協を卒業して、そういった人たちと対等な立場で、一緒にまちのことを考えるようになりました。具体的には、働く人たちがお互いに支え合えるとか、困りごとを相談し合えるとか、仲間ができる喜びが感じられる場所を作りたいと思っています。そのために、「哲学対話」のイベントを実施したり、働く人たちが集まりやすい夜の時間帯に勉強会を開催したりしています。ある時は、カードゲームを使ったコミュニケーションを楽しんだり、お互いの価値観を共有したり。最近は、チームビルドとか、組織の人間関係作りとか、そういうことにすごく興味があります。

>哲学対話がどのような形で、チームの力を引き出すのでしょう?

「哲学対話ってなに?」って思いますよね。少し、詳しく説明させてもらいますね。15、6人ぐらいで輪になって、「皆さん、ふだん、何に対して疑問に思っていますか?」みたいな質問でスタートします。疑問に感じたことを1人で考えるのではなく、みんなで掘り下げて考えていきます。自分の意見を言うだけではなく、相手の意見もしっかり聞きます。聞くことで触発されて、また自分も考える。そうやって、一つのことをじっくり考えるのが哲学対話です。例えば、その日のテーマが「人はなんで知らないところに行ってみたくなるんだろう?」と決まったとします。本当に素朴な疑問からスタートするんです。テーマを決めて何を話すかは、その場に集まった人次第。テーマを出すのも参加者だし、選ぶのも、話すのも参加者です。結果、ゴールがどこにあるのか、誰にもわからないまま、不確実なゴールに向かうその過程で、チームの力が自然と引き出される感覚を得ることができます。まずは「何を話してもいい」というフリーなトークの場に慣れてほしいと思っています。

>哲学対話に集まるのは知らない人同士ですか?

そうですね。私が企画運営する哲学対話のイベントでは、お互いの名前もはじめは明かさない場合は多いです。何をいってもいいけど、否定的な態度はとってはいけないとか、ルールを設けます。よくある話し合いの場だと「その場にふさわしいことを言えたかな?」とか、すごく周囲の評価を気にされると思いますが、哲学対話の場では、「ここでは違う意見を出すことの方が、むしろ貢献度が高いんですよ」と伝えます。哲学対話をした後の会話はふしぎと固定された関係性に風穴が空いて仲が良くなったと感じられて、面白いです。

誰かと一緒に作るプロセスがあって、初めて共創の喜びが感じられる

>今後はどのような活動を考えていますか?

てへぺろ社会科実験室としてどのような組織体を目指すのかを考え、労働者協同組合を立ち上げられないだろうかと学んでいるところです。私がこれまでやってきたことが、社会概念として現れてきた言葉が「共創」だと思います。試しになにかを作ってみるということは楽しいこと。でも、作るだけでは物足りない。誰かと一緒に作るというプロセスがあって、初めて共創の喜びが感じられるのではないかと思っています。労働者協同組合は、それを体現するための法人格です。事業をすることが目的だけど、前提として、みんなで話し合いをして、意見表明して、合意形成する。お金は出資し合う。雇用される関係性ではなくて、全員がフラットという形態をとります。滋賀大の柴田雅美先生と私と大学のゼミの先輩と3人で立ち上げようとしています。その定款には「価値観や生活スタイルの多様化が進む地域社会において、立場を超えた多様な人や組織が共創を実現するための具体的な手法の開発と実践に取り組み、地域社会の課題解決に寄与することを目的とする」という文章を入れようと思っています。

沼波 洋子(のなみ・ようこ)

てへぺろ社会科実験室 代表

滋賀県立大学で環境社会計画を学び、「とりいもと宿場まつり」を立ち上げるなど、まちおこしを実践してきた沼波さん。子育てサークルを立ち上げるなど、目の前の課題を解決するための活動を続けてきた。

2019年からは彦根市社会福祉協議会でボラカフェを担当。2024年3月で退職し、てへぺろ社会科実験室を主宰。哲学対話や勉強会を開催するなど、地域のコーディネーターとして活躍している。

編集後記

エネルギッシュに話される沼波さんから、「言葉よりも実践」「考える前に動く」といったほとばしる情熱や行動力が感じられました。哲学対話などのアイデアは、具体的でわかりやすく、芯の部分にしっかりと沼波さんらしい狙いが秘められているようです。参加した人たちは知らず知らずのうちに、沼波さんの目指す「共創」に巻き込まれていくのではないでしょうか。課題に気がついた人はすでに「芽が出ている状態」という言葉は、そのまま沼波さん自身の活動にも当てはまります。「自覚者は責任者である」とおっしゃった、糸賀一雄先生の思想を実践されているように感じられました。(聞き手 赤澤・中瀬)